刘仪顺,湖南宝庆人,后迁居四川宜宾(亦说涪州),约生于1780年;其父郭祥瑞是四川一郭姓人家继子,故随父改名郭建文,清档称作郭建汶,后归宗称刘仪顺。

1817年前后,刘仪顺拜杨光明(亦名杨守一)为师,习青莲教。1827年,刘仪顺协助杨光明在宜宾发动青莲教起义,被清军镇压,后潜往外地,先后在四川、贵州、湖北、江西、浙江、湖南、甘肃、河南、山东、陕西、云南等省秘密传教,“在江西省传与黄公名;在浙江省传与宁波人姚起辉;在湖北传与沔阳人彭超凡,又汉阳人王德英;在湖南传与新宁人阮汶明;在甘肃传与兰州赵家村人赵神仙;河南省是湖南蓝山人葛正德传教;山东是湖南郴州人李登彦传教;陕西是四川丰都人徐大川传教;云南是林崖谷传教,又传过贵州人范阳春、冉卧桥、四川五通桥人鲜白鹭、江西彭泽人李丹鼎、广西柳州人梁昌大、窦必春、张疤子。”以贵州、四川、湖北徒众最多,仅贵州“余庆、湄潭、瓮安、施秉、思南、石阡、都匀、麻哈等处,习其教者不下数万人”。

鸦片战争后,中国内忧外患交相煎逼,社会矛盾日益尖锐。贵州地处贫困山区,社会经济发展缓慢,地方财政人不敷出,官府巧立名目,苛捐杂税多如牛毛,地主劣绅敲诈勒索,强横跋扈,百姓“数年不得易衣,终岁不得食盐”,生活困苦。“思南府的田赋除按亩计算,十取一外,地方官吏巧立名目,另加十之四五”,“他如差徭之苛敛,狱讼之需索,胥吏之抑勒,不知凡几”。百姓缴纳赋税“折征”,必须先将粮食变卖成铜钱,再将铜钱兑成银两,“交零碎散银,还得加‘火耗’,过一次称要加五钱,名曰‘踩戥’,交一斗粮食的折征,要卖粮食四、五斗”,“几经周折,所剩无几了。”统治者的残酷压榨引发了人民的不断反抗。四川总督骆秉章奏报:“黔乱皆起于州县,使百姓不能不作贼。”太常寺卿石赞清奏报:“黔中盗贼每由迫胁,始而厘税,既而捐输,或指为叛党,或诬为逆谋,破家者有之,禁毙者有之,横罹杀戮者有之,敲骨剥髓,铢积寸累。为盗贼尚有生机,为百姓悉皆死路。”“窃贵州之贼,半为散练,半属难民,皆由官吏逼迫以致作贼,苟延残喘”。许多贫苦农民无力主宰自己命运,希望在神灵帮助下脱离苦海,获得幸福。这为刘仪顺的传教事业提供了良好的社会基础。

1830年,刘仪顺在重庆结识了湖北天门县显流渡(又名黑流渡)的宋慈照(亦名宋芝明),二人一见如故,十分友善。刘仪顺此时已是青莲教老教主,劝宋慈照“茹素诵经,广行善事”,并收其为徒,“给与无生老母神像一轴,《三教经》及《金丹大教》各一本”。1832年,两人暂时分开,宋慈照返湖北,以行医为掩护,开展传教活动。刘仪顺也于1835、1839年两次赴湖北沔阳、天门县晤见宋慈照,坚定其信念。

1843年4月,刘仪顺化名郭建汶,与李一沅、陈汶海等人重建青莲教,刘仪顺法号“依元子”;按青莲教后天外五行排列,“元”字为首,刘仪顺应主掌湖北青莲教总坛之事,却被派往闽、浙传教。他不愿远离自己在湖北、四川的基地,于是不辞而别,回到重庆另起炉灶,创立灯花教。“其术以半夜诵经拜灯,令开花如斗”,故名。据同治五年湖北被捕的灯花教徒杜守材“供词”(存四川省档案馆)称:“教内经卷是《误性穷源》、《金丹载要》、《指路宝筏》、《玉皇心经》,供神是瑶池圣母、无生老母、燃灯佛”。“无生老母”是该教最受崇敬的神。“无生老母”乃明朝正德年间罗教所创立,宣称无生老母创造了世界和人类,她所生的伏羲和女娲繁衍了人类。她还是救世主。在红尘中受苦的九十二亿皇胎儿女要靠她的拯救才能脱离苦海。此后,白莲教各支派无不崇信此神,始终不衰。可见,灯花教也属白莲教支派。此外,灯花教信仰的“燃灯、释迦、弥勒三佛”以及“三佛掌管天地人,大佛是混沌世界,二佛是黄昏世界,三佛是清平世界,三佛是弥勒佛”也来源于白莲教“三际说”。白莲教宣称世界要经历三时期:过去是“青阳期”,由燃灯佛掌世,现在是“红阳期”,由释迦佛掌世,将来是“白阳期”,由弥勒佛掌世。“红阳期”有许多大灾大难,只有弥勒佛出来掌世,变“红阳”为“白阳”,天下才能清平。灯花教认为终身食斋可以获福延年,坐功运气可以成佛成仙,因此又名“金丹教”、“大乘教”、“三乘教”。据唐炯所著《成山老人自订年谱》记载,教内有主教、大师傅、二师傅等名目,教徒入门称“皈依”,后即称“开世”,久奉教者称为“引恩”、“保恩”、“天恩”等名目(见秦银匠供词)。传教称“开道”,“告反(造反)叫开张”,纠人名“办卒”,敛钱名“办钱”(苏大益供词),教内的徒众又分动、静两门,动门习教造反,静门传教敛钱(李心宽“供词”)。

在传教过程中,刘仪顺积极进行舆论宣传,通过扶乩造言,宣称:仙人降鸾,清王朝为时不久,将由新皇帝扭转乾坤,新皇帝就是已降生于东门外李家的弥勒佛。灯花教是“黄、红、白三甲会合,又是刘、朱、李三教合会”,“红甲头目朱士洪,即朱牛八,是广西人;白甲头目郭老板,名见文(即刘仪顺的原名郭建文——引者),是四川人;黄甲头目刘先保,是四川梓桐县人”,三甲“将来同扶李皇帝登基”。为了便于发动群众,灯花教主还编了不少歌词,如“弥勒佛来转乾坤,龙虎□□传法言。三甲会合刘、朱、李,莲花国中反后天”。此外,他们还模仿天理教的做法,在描绘未来的战略时将四川、湖北、湖南、河南等省要地比作人体的头、足、脑、腹、心,先取何地,后取何地,到了攻“心”时,清王朝统治也就完了。

为了扩大灯花教影响,刘仪顺邀约宋慈照前往重庆会晤,说另有“法术传授,保其一身富贵”。1844年5月,宋慈照人川谒师,刘仪顺与其畅谈天下大势,向他授予的“法术”是:“天下不久必要大乱,有十八龙扰乱中华,但俱不能成事”,“算定真主应出在贵州地方,伊将来辅助他起事”。所谓“天下不久必要大乱”,是指青莲教各路首领在汉口商议联合反清起义,“十八龙”暗指李一沅、陈汶海等青莲教首领,并预言他们起事失败。后来的事实也验证了刘仪顺的判断。刘仪顺授意宋慈照回两湖地区,“先在荆、宜一带,后到辰、常一带传教,日后可通川、贵声气”,并赠给宋慈照“抄录符咒十余本”。宋慈照对师父非常折服,“当即拜刘仪顺为义父,改名刘汉忠”,立誓推翻清政府,“恢复汉人天下”。不久,刘汉忠回到汉口,与肖善广、肖大成、盖天本等16人盟誓结拜,积极发展灯花教组织。

1846年,刘仪顺到达汉口,召集刘汉忠、肖善广等人议事,准备发动起义,并部署了湖广、川、赣各省的行动计划,派刘汉忠在湖北荆州、宜昌以及湖南辰州、常德等府、州、县发展组织,积聚起义力量,派肖善广、肖大成分赴赣、湘传教,周天云、盖天本则随刘仪顺入川传教。1847年,刘仪顺派盖天本回到湖北,授意刘汉忠“创立动、静二门,动门以纠党为事,静门以敛钱为事,并定有暗号,纠人为‘办本’,敛钱为‘取水’,动手造反为‘挂牌开张’,其余事务为‘调办生意大事’”,并遍谕教中人等书信来往均使用暗号书写,即使当面议事也照暗号传说,“以免泄漏机关”。刘汉忠派汤教合、陈恒世、杜怀章、沈真晓、刘作华、李得生、田孝儿、沈克遥等负责办理“动门”、“静门”之事,湖广灯花教势力迅速发展。

1851年,洪秀全在广西组织金田起义,几年内太平军相继攻克武汉、南京等重镇,建立天朝政权,湖广号军很受鼓舞,刘仪顺在群众当中的威望与日俱增。1854年,杨龙喜(亦名杨凤,贵州桐梓县溱里九坝人)发动青号军起义,一举攻克桐梓县城,建立“江汉政权”,并进攻仁怀、遵义等地,虽然只坚持了八个月,却威震黔北,揭开了贵州咸同号军起义的序幕。这次起义就是刘仪顺亲自策划的。据民国《瓮安县志》记载:“刘义顺通过苏犬策动了杨龙喜起义。”郭沫若所著《中国近代史稿》称:“杨龙喜是白莲教支派斋教首领”。《平黔纪略》称:“杨龙喜诡言受湖北贼信,称江汉元年。”所谓“湖北贼信”,指的是刘仪顺为了转移官方视线,以义子刘汉忠名义从湖北发来的指示,因湖北是江汉之地,农民政权定名为“江汉”,1854年就是“江汉元年”。1855年,灯花教徒贺昌明、沈大六在瓮安县领导了天文教军起义,也是由刘仪顺策动的,只因起义规模较小,史书记之未详。

1856年冬,刘汉忠入川拜谒刘仪顺。此时,刘仪顺居住于涪陵顺城街光裕行,以贩卖棉花为掩护,传教授徒。涪陵马四、刘文礼准备发动起义,邀刘仪顺参与其事。刘仪顺决定以刘汉忠为先锋,于1857年3月4日纠集三千号军在涪州“鹤游坪起事”。因清政府早有准备,巴县知府先派500名兵勇前往“剿捕”,继而组织涪州“城厢团丁七千余名”以及各乡一万名团丁前往镇压。起义随即失败,刘汉忠逃回湖北,刘仪顺远避贵州,义军首领刘文礼牺牲。据光绪《涪州乡土地理》卷一记载:“刘汶(文)礼为妖人刘义顺党羽。义顺匿州城,以邪术煽众。咸丰七年,密谋五月倡乱。以教中王巴颈案破,谋泄,义顺逃。汶礼惧诛,遂先期纠党破鹤游坪,戕州同昆秀。”鹤游坪起义虽然失败,但湖广号军势力并未受损失。刘汉忠回到湖北后,积极与湖南澧州(今澧县)号军首领朱永倡联络。鉴于涪州起义因孤军作战势单力薄而失败的教训,决定“约齐袁现均等”于1857年6月9日发动澧州起义。因袁现均不幸暴露身份,被捕牺牲,刘汉忠等避往辰州(今湖南沅陵县),因联络肖大成未遇,逗留于“辰、常之间”。

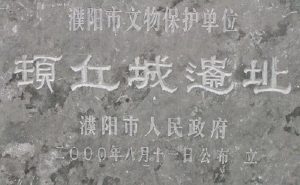

1857年6月,刘仪顺终于摆脱了清军追剿,在贵州芙蓉江皂白渡结识了思南秦家寨的秦魁榜(亦说覃魁榜),受其邀请来到了思南府城。早在1851年,刘仪顺徒弟陈迎祥已来思南传教收徒。此时,刘仪顺以灯花教教主身份收徒传教,使陈迎祥如虎添翼。思南一带农民长期受官绅压榨,困苦不堪,他们盼望有位圣灵领导他们与官府斗争。刘仪顺抓住农民的这种心理特点,利用灯花教“崇尚光明”、“光明定能战胜黑暗”的教义鼓舞群众勇于推翻压在头上的封建统治。在每次举行灯花教仪式时,刘仪顺总要先摆上内装湿豆的糯米粑佛像,佛像前设四盏高脚佛灯,让徒众跪拜于佛像前,刘仪顺口中念念有词。不久,经药水处理过的灯芯逐渐燃成一朵大灯花,佛像也因黄豆遇水膨胀慢慢变大,徒众不知其中奥妙,以为神灵显圣,对灯花教的信仰越发虔诚。入教者与日俱增,刘仪顺被教徒尊为“刘祖祖”、“老先生”。与此同时,刘仪顺还积极争取当地团勇入教,积蓄武装力量。他与思南汪家寨(亦名江家寨、刚家寨或岗家寨)致和团团首武秀才何冠益(亦名何冠一、何公言)、思南府属团练团首赵金声以及思南璇家坝田宗保往来密切,常在一起密商起义之事。他们商定,刘仪顺、何冠益等在乡间发展教徒,趁清政府允许私人办团练的“合法”机会发展团练武装,赵金声利用府属团首身份继续在城内监视官府动静,作好内应准备。1858年1月17日,鹦鹉溪团首李春华借口致和团团丁欺侮其团丁,率众攻打汪家寨。刘仪顺与何冠益率三千教徒击退来犯。次日,刘仪顺、何冠益正在鹦鹉溪议事,接到城内赵金声密报,说官府已获悉他们的起义计划,知府福奎正调兵遣将,准备前往镇压。刘仪顺感到事态严重,决定提前起义。当天就在鹦鹉溪聚集教徒,以白布裹头,高喊“反捐输”、“反折征”、“反横征暴敛”口号,揭竿起义,广大民众热烈响应,队伍迅速壮大。1月19日,刘仪顺、何冠益率领白号军直杀思南府城。知府福奎闻讯,慌忙督率文武官员和大队人马出城迎战。刘、何二人率领白号军分路猛攻,与清军展开激战。赵金声在城内率众响应,火烧官署,出城击杀清军。清军腹背受敌,军心大乱,四处逃窜。白号军“直陷思南府城,知府福奎被戕”,其他官吏如经历钟策勋、训导孔庆燮、守备陈士蛟、把总赵以成、军功彭新元、张庆祺、程清等毙命。白号军首战告捷,军威大振。

刘仪顺被众人拥戴为“开国黔宁王”,并在地势险要的汪家寨设立白号军临时统帅大营,任秦魁榜、赵金声、田宗保、何冠益、何继述、肖桂盛、兰飞飞为将帅。初步奠定了白号军政权机构。为了严肃军纪,发动民众,刘仪顺发布了《文告》,提出了“奉天讨罪,兴汉灭满,争江山以定国,夺社稷以安邦”的政治主张;要求“士农工商各务正行;为士者苦其心志,铁砚磨穿,广行阴骘,自有尊爵厚禄之享;为农者深耕易耨,不忘孝悌,广种福田,自有仓满库盈之庆;为工者劳其筋骨,朝夕辛勤,勿始勤终惰,自有丰衣足食之乐;为商者生财有道,见利思义,切勿游花街赌场,自有黄金万倍之利。登尧天下太平斯时,黎民谁不融融逍遥”;对于士兵种种不法行径,“或碎乱神像,或焚毁宗庙,或掳掠妇女,或践踏青苗,或强夺民膏,当时扭禀,枭首示众。”此后,白号军兵分数路,北攻印江,南攻石阡,西攻龙泉、湄潭,兵锋所指,势如破竹,正如当时民谣所唱:“打思南,如破泡米花;打石阡,如走戛婆(外婆)家;打印江,如拿豆腐渣;打湄潭,如水推沙”。各地团练亦纷纷响应,至次年初,白号军发展到10万余人。

白号军攻城略地,所向披靡,朝野震惊,咸丰皇帝任命川北总兵蒋玉龙(亦名蒋遇龙)为贵州提督,负责围剿白号军。1858年2月,蒋玉龙率兵抵达思南,他满以为剿灭白号军易如反掌,哪知号军勇猛顽强,声东击西,行踪无定,使他屡受挫折,威风大减。1859年5月,蒋玉龙率部进入龙泉县境,遭刘仪顺号军伏击,死伤惨重,他仓惶率残部逃至湄潭县。湄潭知县廖遇春正想设酒宴为其压惊,可号军又追至城下。蒋玉龙、廖遇春慌忙弃城逃往遵义。刘仪顺率领白号军乘胜占领了湄潭县城和偏刀水等要地,并第二次攻入思南府城。白号军每到一地,没收官、绅钱粮用作军需,同时开仓济贫,发放米谷、食盐和布匹。百姓唱“花灯词”感谢义军:“二月里来是春分,联团抗官起号军;客家苗家土蛮人,反清为的是复明。三月里来是清明,号军开仓济贫民;财主个个吓破胆,百姓个个喜盈盈。”

在白号军起义影响下,1858年3月,安化县济安团首胡胜海和务川县贺济泮在乾溪梅林寺发动黄号军起义,一举攻克务川县城,活捉知县阮文藻、千总刘昌荣。胡胜海在大堡之役阵亡后,由任老掌管黄号军,仍归刘仪顺节制。1859年2月,灯花教徒何得胜与贺昌明、黄廷英等领导另一支黄号军在瓮安起义,攻占县城,烧毁衙署,知县刘升逃往平越。何得胜派人及时与刘仪顺取得联系,冲破清军防线,攻占了平越玉华山、尚大坪(亦名上大坪)等战略要地,与白号军遥相呼应。1859年,刘仪顺、何冠益率白号军攻破胡家湾三台寺,击溃了饶以爵率领的团勇,完全控制了岑头盖(亦名城头盖)。岑头盖地势险要,易守难攻,白号军在此周围驻扎有前、后、左、右、中5大营垒,设有8道卡门,修筑营房三千余间,驻兵2万余人。几年间,号军聚兵数十万,相继在务川、思南、石阡、瓮安、余庆、施秉、平越等广大地区建立了轿顶山、荆竹园、岑头盖、秦家寨、偏刀水、汪家寨、玉华山、尚大坪等大小几百个根据地。

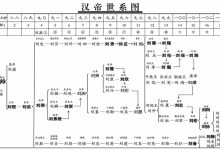

随着反清斗争形势的日益发展,为了更有效地统一各路号军团结作战,刘仪顺决定建立中央革命政权。1859年春夏间,白号军在岑头盖举王封印,营造宫殿府署和昭忠祠,建立了军、政、教合一的农民政权——“江汉政权”,定年号为“江汉六年”。刘仪顺因自己年事已高,宣称朱明月(贵州遵义新舟人,原名张保山)是大明崇祯皇帝第十世孙,推举他为明王,亦称秦王,总统各部号军。刘仪顺被推为左丞相兼军师,统领军政大权。秦魁榜被封为右丞相,分管军事。何冠一被封为大老板,统管号军内外灯花教教务。此外,还分封了左、右、前、后、中五营大帅,各营统领兼任开国侯。据重庆候补知府胡某《为札发事》称:“因刘仪顺年高,立朱明月为秦王,刘仪顺自任军师,下设五营:三台中营都统大元帅刘汉忠,左营大帅王姓,右营丞相秦姓,前营元帅罗光明,后营元帅廖某”。在五位元帅中,刘汉忠被封为“统领文武兵马中营都督大元帅开国侯”,统领两湖地区的号军;左营元帅王超凡统领瓮安、平越、开州一带黄号军;右营丞相秦魁榜统领聚集于思南、石阡、印江、龙泉、湄潭、遵义、桐梓、黔西等府州县的白号军。各支号军大都以灯花教主教、大师傅、二师傅充任元帅、将军、千里等职,这些军、教首脑还兼任丞相、王、侯等爵位,如此形成了教、政、军三位一体的局面,灯花教则在其中起着主导作用。

刘仪顺对刘汉忠领导的两湖号军力量非常重视,他认为湖广是号军推翻清朝统治的必争之地。他向刘汉忠透露:江汉政权“真主系明朝后裔,年尚幼小。辅佐之人,分为三家,名为三花骤顶,有贵州思南府人朱姓,掌管红家;贵州铜仁府禀生任姓,掌管黄家;俱已称王,伊掌管白家,自称无极,统宗三天教主总理红、黄、白头开国黔宁王”;“三家兵马共有十余万,仍用大明年号,建元天运”,刘汉忠作为“统领文武兵马中营都督大元帅开国侯”,主要任务是在湖广地区发动号军起义,“先取荆、宜、辰、常等府地方”。只要刘汉忠起义成功,刘仪顺即从贵州发兵进攻湖广。四川、江西均有内应,湖广必可唾手可得。一旦成功,川、黔、湘、鄂各省号军即可由“河南、直隶径取北京”,直捣清朝心腹。若此策不成,就以“四川为根本,守住湖北、江西、贵州等省”,亦可形成南北对峙或独霸一方的局面。

刘仪顺还交给刘汉忠三颗印信,授予他统领湖广号军起义全权。一颗是五寸六分见方的石印,中刻“钦奉元旨”,两旁刻“都督大元帅印”十字;一颗是二寸六分见方的木印,上刻“统带文武天人合法”八字;一颗是二寸见方的木印,上刻“五营都统铃记”六字。刘仪顺还拟就“誊黄告示底稿一纸”,交刘汉忠在湖广照稿刊刻,待起义后发帖各处。他为刘汉忠制定了主动灵活的行动计划:在起事前,队伍“不可聚在一处”,“必须散布各方”,百余人一处,二三百人一处,应因时因地制宜,做到起事时“同时动手”。至于起事后,“应分应合”,当“审时度势,相机而行”。

为了表示反抗清廷暴政的决心,刘仪顺在1861年以丞相名义发布《誊黄》告示,加强了江汉政权建设。在政治上,他宣布废除清政府强迫人民剃发留辫的民族压迫,详细列举了清朝廷横征暴敛、政治黑暗的种种罪状:“当此胡虏无道,败坏纲常,忝灭伦纪,弑兄弑叔,天理何存?纳姊纳姑,良心安在?用夷变夏,衣冠类禽兽之形;隐姓称名,骨肉等腥膻之味”,“暴敛横征,庶民之脂膏已竭;卖官鬻爵,士子育读何庸(用)?”明确提出推翻封建专制统治的革命目标,号召人们反对满清专制统治,“灭此胡常,宏我汉京”,“只为吊民伐罪,不忍黩武穷兵”,“出斯民于水火之中,登其世于衽席之上”,“旋乾转坤,鼎新革故”,将军事斗争矛头直指清政府及地方各级贪官污吏、地主、土豪等。在经济上,他注意减轻农民负担,鼓励发展生产,废除官府的苛捐杂税,只向各山寨征收一定数量的粮食;将逃亡富户的土地、庙产地、清军屯田分给贫苦农民,满足他们的土地要求;在军事上,号军实行屯田制度,且耕且战,在保证军需粮草供给的同时,减轻了农民负担。湖南巡抚刘琨在深入研究号军后得出这样的结论:“匪自固之法,且耕且战,雄居其中达十余年矣。”此外,刘仪顺还重申纪律:“凡我士庶,素食旧德,久服先畴,果能慕义投忱,断不准伤一人一卒。既已倾心归极,又谁敢掠一货一财”。号军纪律严明,令行禁止,绝少有人敢阳奉阴违。白号军首领秦魁榜之子秦副将军因擅自娶了唐家女儿唐小妹为妻,违反了“军人不准结婚,以利统一军心”的军规,秦魁榜为了整肃军规,坚决要大义灭亲,以儆效尤。幸亏刘仪顺和其他文武官员集体劝阻,得以赦免。此外,刘仪顺在文告中发布了反抗外国侵略的内容:“洋人横占中华埠头,洋烟遍行天下,误了多少子弟,丧了多少俊杰”。刘仪顺推行的这些革命措施,体现了广大劳动人民的利益。百姓踊跃参军参战,号军队伍迅速壮大,占领区西抵遵义,北至川边,南至清水江,东至镇远、铜仁,东南与苗军、斋军联成一片,并出现了“随种富户田园,穷汉收谷千担”,“枪旗遍插满地,苗夷欢喜为戏”的兴盛景象。

刘仪顺作为江汉政权实际的最高决策者,不仅指挥各路号军对清军作战,对其他各路起义军也具有极大的号召作用。据四川总督兼成都将军崇实奏报:刘仪顺对“贵州黄、白、红号以及各苗悉被煽惑,聚众数十万,皆听其指麾。”“各种名目的贼匪,皆以刘仪顺之言为断,亦犹杨秀清之于洪秀全。”1860年7月,三路号军直逼贵阳城郊,城内统治者惊慌失措,惶惶不可终日。1864年初,各路号军再次猛攻贵阳,巡抚张亮基慌忙率领文武官员爬上城墙防守。号军与清军激战十余昼夜,先后占领贵阳城郊的红边、白牙、马槽岩等地,此后又长期活动于镇西、卫城、定番、修文、安顺一带,使统治者占据的贵阳变成了一座孤岛。号军向北占领了桐梓、仁怀、正安等县城,向西占领了黔西、大定,并攻入毕节,向南占领了广顺、惠水、清镇、安平等厅、州、县城。义军纵横驰骋千余里,控制了贵州大部分农村,清军龟缩在贵阳及附近少数据点内。号军管辖面积之大,战线之长,前所未有。但统帅军政大权的白号军主要将领所管部中,朱明月在黔西,刘仪顺在岑头盖,何冠一在汪家寨,此时,岑头盖作为皇城,对于指挥各路号军统一作战,对于联络乌江两岸上下革命力量非常不便。况且,作为全国起义军的旗手——太平天国政权危在旦夕,号军应该充当全国反清力量的新旗手。因此,刘仪顺与秦魁榜商议,决定将皇城由岑头盖迁至秦家寨(亦说覃家寨),正式称帝。1864年,刘仪顺在秦家寨建立了皇城,拥立朱明月为嗣统真主(即皇帝),改元嗣统,号召全省起义军继续反清斗争。此后,“湖南、四川、江西等省会党,都受其封职,彼此互通声气。连年武冈、湘潭、醴陵、浏阳各州县会党起事,遥奉嗣统年号”,秦家寨嗣统政权结束了以前王侯式的江汉政权,更加旗帜鲜明地反对满清王朝封建统治。在经济上,刘仪顺下令铸造各号军辖区统一流通的“嗣统通宝”银钱,制定公平交易的场规,大力发展场镇贸易,每逢场期,货源充足,戴蓝帽的清军士兵也经常化装成百姓到号军的白市用武器换取粮食等生活必需品,出现了贵州历史上奇特的“蓝白场”(蓝指清军占领区,白指号军占领区)。刘仪顺还让士兵在场镇上搭台演唱花灯戏,向清军士兵发动政治攻势,对于瓦解其军心,发挥了巨大的威力。

贵州各族人民反抗斗争的迅猛发展使清朝统治者又恨又怕,但由于太平天国革命风暴席卷江南,清廷不可能抽调大量兵力前往镇压。1864年,天京陷落,太平天国革命运动失败。四川义军首领蓝朝鼎曾是刘仪顺在涪州起义时结拜的十大兄弟之一,此时也英勇牺牲,使四川革命力量受挫。全国革命形势急转直下,清王朝开始抽调部分川军、湘军入黔镇压滇、黔义军。但此时川、湘二军战略步伐并不协调一致,一支攻号军,一支攻苗军,其效果可想而知,“只办得‘防’‘堵’二字,剿则殊未易言”,因此,对号军的威胁尚不大。1865年4月,曾国藩奏称:“滇省于天下为最远,黔省于天下为最贫。……谋滇当以蜀为根本,即以筹饷责之四川总督;谋黔当以湘为根本,即以筹饷责之湖南巡抚。蜀之南多与滇邻,湘之西多与黔邻,进剿即所以自防,势有不得已者,义亦不得而辞。惟既令其专谋一方,则不能兼顾他省。”在曾国藩的一手策划下,清政府制定了“先黔后滇”(镇压云南回民起义)的战略和“先攻号军后攻苗军”的策略,强悍的湖南巡抚李瀚章奉旨派遣湖南按察使兆琛为援黔大将军,以总兵周洪印和原浙江按察使、曾国藩幕员李元度为副将,率3万人马分三路入黔征剿号军。

形势对号军越来越不利。在两湖地区,刘汉忠于1862年从贵州晋见刘仪顺返回后,在湖北天门一带积极活动。1865年,他先后举事于荆门、天门、当阳,因“事机不密,先期败露”。1866年12月,他又在澧州、松滋、荆门、江陵诸州县率众起事,亦因走漏风声,起事破产。他潜匿到湖北襄河小江湖地方后,聚集部众,准备于次年7月20日在荆门李家集祭旗举事,兵分三路,先占沙市,再取荆州,同时分袭辰、常、沅、靖等地。事成后,迎请刘仪顺自黔来楚,“共图大业”。由于教徒叛变,7月18日,刘汉忠在龙湾被清政府逮捕,同教数百人蜂拥前往抢救,被清军用枪炮轰散。是年8月,刘汉忠被清政府凌迟处死于荆州,时年61岁。刘汉忠作为刘仪顺的义子,也是他最亲密的战友,跟随他从事革命36年,“辗转相传,教党约五、六千人”,他对两湖地区反清革命力量的发展、壮大发挥了极其重要的作用。他的牺牲对号军来说是一种莫大的损失。恰在此时,黄号著名领袖何得胜病死于轿顶山,这实际成了号军由发展到失败的转折点。此后,黄号军在保守派陈绍虞的影响下,在战略上改进攻为防御,黄、苗联军因此瓦解,贵州局势发生了急剧逆转,力量对比发生了不利号军的变化。

1866年5月,李元度率领12营湘军进入贵州铜仁,然后分南北两路西进,向乌江东岸的号军荆竹园根据地进逼。荆竹园地处思南县西南瓮溪镇内,山势陡峭,四面悬崖绝壁,唯东、西、南、北四卡有崎岖山道可攀登而上,易守难攻。号军在此驻有18营12000人的兵力,各卡筑有坚固碉堡,卡外深挖长壕,壕内又设有数十重梅花桩,是号军精密设防的重要根据地。据清军奏报,在思南、石阡、凤冈交界地方,“数十里内贼巢环布,以荆竹园为巨巢,以大小屯为门户,又有罗家岩、板凳场三十余处分巢,皆归荆竹园黄号萧继盛调遣。”李元度来势汹汹,首先向荆竹园的东面门户大、小屯发动进攻。大、小屯山高地险,三面绕河,号军首领杨大冒率义军凭险据守,与敌人进行英勇搏斗,因众寡悬殊,杨大冒壮烈牺牲,大、小屯被敌人占领,白号军元气大伤。李元度踌躇满志,以为荆竹园也唾手可得,哪知刘仪顺已将荆竹园构筑得固若金汤,义军兵强马壮,粮草充足,万众一心,誓与清军血战到底。从大、小屯到运用“以攻为守”的战术,在除夕之夜成功偷袭了荆竹园东北面的三道水清营,击毙敌军都司夏清鸿。一次次的失败使李元度发出了这样的哀叹:“湘军血战于荆棘之丛,效命于虎狼之穴。即使尺壤寸收,间有所得,而朝得暮失,亦枉然也。”李元度因久攻荆竹园不下,受清廷降职处分,勒令戴罪立功,以观后效。统领入黔湘军的总头目兆琛也被免官,交军机处议处。清廷选派席宝田增补七千名湘军,“统领援黔军务”,继续进攻荆竹园。

席宝田是湘军悍将,是镇压太平天国革命的刽子手,受命后,依靠洋枪洋炮,向荆竹园步步进逼,首先突破了北卡,然后向其他营垒发起猛攻。守卫号军与清军展开了生死搏斗,每座营垒,每间房屋,都经过了激烈拼杀才被清军攻占。1868年初,荆竹园陷落。除3000人突出重围外,肖桂盛、李兴德、何定朝、何祖德等9000名号军将士壮烈牺牲,不少受重伤的壮士宁死不作俘虏,跳崖就义。据官方记载,是役“计毙悍贼七百余名,救出难民八千余人,夺获伪印多颗,军械无算,擒获伪黔阳王何继述等,一并处死枭首,逆目无一漏网”。

荆竹园的陷落给号军造成了极大损失,革命形势直转而下。在秦家寨的刘仪顺和秦魁榜为保存实力,集中兵力继续抗清,率领各营号军,主动撤退至偏刀水。偏刀水在乌江西岸,地形狭长,四面水田,号军在此周围固筑城垒,分八门坚守。席宝田在乌江东岸侵占大、小轿顶山以后,率军南下镇压黔东南苗民起义,李元度仍率所部湘军沿乌江西岸继续进犯号军根据地。1868年3月,记名提督彭芝亮率贵州地方军七千人经秦家寨直逼偏刀水,李元度所部湘军紧随而至。5月初,清廷又增派颇为能干的四川候补知府唐炯率12000名援黔川军抵达偏刀水,各路清军联合进剿号军。同时,慈禧“着张亮基严饬各属,探明刘义顺逆匪踪迹,严密围剿;并着官文、崇实、骆秉章、曾国藩、李翰章,各饬所属,将匪首刘义顺及其子刘汉忠并接应贼匪之周天云等,一体严密查拿,不准一名漏网。”刘仪顺、秦魁榜率领号军英勇抵抗,清军死伤惨重,都司李成武、陈修武、谭品芳以及守备张守夙等毙命。但数月之久的消耗战对号军也越来越不利,由于其他根据地先后陷落,偏刀水号军已外无援兵,内无粮草,难以抵挡川军、湘军和贵州地方军的合力猛攻。唐炯一面用帝国主义制造的“开花大炮”轰垮偏刀水城门,一面采取歹毒的反革命两手策略,以招降纳叛辅助反革命进攻,使号军处于更加不利地位。1868年4月,在湘军开花大炮的掩护下,唐炯率领的川军攻陷偏刀水,许多号军将士壮烈牺牲。尤其是嗣统皇帝朱明月从前线赶回救援时,在途中因叛徒聂正安告密,被清军抓获,朱明月英勇就义。偏刀水沦陷后,刘仪顺率领数千号军撤退至瓮安玉华山,加以黄平轿顶山、湄潭水源沟王超凡部汇聚于此,玉华山一时人马数万,士气大振。唐炯采取“以号攻号”的恶毒手段,将叛将向成高部编为“新军”向玉华山呼兄唤弟,动摇军心。尤其是文定王陈绍虞叛变,开城门迎敌,将王超凡绑送清军,致使玉华山陷落。6月28日,刘仪顺率余部撤至尚大坪。

尚大坪守将、黄号领袖何得胜病故后,由其妻黎氏掌握兵权。刘仪顺部队转来后,在此增添营垒,深挖长壕,准备与敌人进行长期斗争。但何黎氏在清军威逼利诱下动摇不定,当刘仪顺、秦魁榜率号军将士正与清军浴血奋战时,何黎氏公然降敌,接应清兵进寨。刘仪顺、秦魁榜闻讯,立即率余部突围,准备转移到黔东南与张秀眉领导的苗族起义军联合,继续抗击清军。不幸在距尚大坪70余里的杨保河被叛徒刘俊民带领的清军追上,两军展开生死搏斗,终因寡不敌众,刘仪顺和秦魁榜战败被俘。1868年8月26日唐炯命留川补用知县顾汝萼、参将田宗福率勇百余人从平越(今福泉县)尚大坪起解赴成都。沿途除以重兵“护送”外,所过州、县府城都加派官兵“迎提”。1868年9月26日除顾、田及兵勇外,还会同“迎提”之升用总兵李忠楷、天全州知州易绍琦一道将黔宁王刘仪顺、右丞相秦魁榜押至成都。1868年9月29日,刘仪顺、秦魁榜被成都知府孙濂、署中军副将明辉光凌迟处死。刘仪顺年近九十,将他的鲜血和生命献给了伟大的反清革命事业。

刘仪顺、秦魁榜牺牲后,清政府下令“传首倡乱地方”,将刘、秦二人头颅从成都一直竿示到涪州,然后再在黔省各处竿示。四川总督崇实命“防剿总局”将“处决”刘仪顺等人的告示“刊刷二千张”,在成都府属16州县张贴,其余各府、州、县“照样自行刊刷多张,遍贴晓谕毋违”。综计四川部分府、州、厅、县共贴过五千张这种告示。除了竿示、告示外,同治皇帝还向各省发布上谕,令左宗棠、崇实、穆图善、刘岳昭、郭柏荫、丁宝桢、李鹤年、李瀚章、刘坤一、刘昆、苏凤文、岑毓英、曾壁光、刘典、何璟等督抚在所辖省区内务将刘仪顺“余党”“严密捕拿,毋任漏网”,“悉数歼除”。

刘仪顺领导的声势浩大的号军起义虽然在清政府残酷镇压下失败了,但仍有“余党数百人,潜匿梵净山中”坚持反清12年,直至1880年才被贵州巡抚岑毓英“亲诣梵净山,分军进击。直破其巢穴,擒其巨魁,斩首二百余,匪党悉平。”刘仪顺领导的贵州咸同大起义汇集了14省义军力量,持续战斗长达15年之久,牵制了黔、湘、川、滇等省清军兵力,有力地配合了贵州各族人民抗清起义,支持了太平天国革命运动,同时也沉重打击了清政府的封建专制统治。此后,统治者被迫长期推行安抚休养政策,在一定程度上减轻了对贵州人民的剥削和压榨。川军统领唐炯提出:“陷贼之区,征剿荡除,固在所先,而抚存休养,宜善其后”,“遵、绥、桐、仁被胁难民及思南各处降众,概资回籍,饬安本业,渐次开垦,不得指为叛逆绝产,多方捐勒,使其流离失所”。1867年,太常寺卿石赞清奏请清政府对贵州推行抚民政策,他认为“贵州之贼,半为散练,半属难民,皆由官吏逼迫,以致作贼,苟延残喘”,提出对剿灭号军的地方进行土地清查,招民垦殖。“三年之内,本主来归,仍给本主。三年之外,无主可归,使悉入公。认垦三年,始行升科。其未及三年,以前但照民间主客例规,不论田土地肥瘠,只按田租所入,对成均分。”云贵总督刘岳昭也提出:“乡愚小民裹胁入伙者,非著名贼首,概予免死,仍准其清还田产,一体归农,不准事后株累。荒芜田地,招主认业,毋得一概作为叛产籍没人官”。这些安抚政策都是号军通过长期的艰苦斗争,用鲜血换来的,而这些安抚政策的推行,使号军战士得以及时回到主流社会,而不再沦落他乡,贵州也因此得到了数十年相对和平的发展时期。

评论前必须登录!

注册