唐初名人刘德威是我谱之德威公吗?

刘志道 刘敬祥

在回答该问题之前,我们先共同探讨一个历史现象:“同姓名”问题,即不同人物的姓名雷同问题。

一、从《古今同姓名大辞典》开始谈起

上海书店于1983年10月第1版《古今同姓名大辞典》收录历史上的“同姓名”人物,入选者基本为经史子集中的王侯将相,他们在中国历史中的总人数虽然不多,但“同姓名”者却也比比皆是。从辑著时间上看,该书辑录时间延续很长。最初由南北朝时的梁元帝萧绎编撰,后经唐人陆善经续,元人叶森补,至明清皆有高人陆续增补,至民国年间由彭作桢辑著完成。涉403姓,56700人之多。

我们知道,自秦汉“姓氏合一”以及进入封建社会之后,为尊者讳、为贤者讳、为亲者讳是一种社会常态,故先期重要人物的名讳“同姓名”者少,比如孔子、刘邦;而后期重要人物则难以避免,比如叫刘秀的就有5人、刘备有2人之多。帝王以下其他我们熟知的名人“同姓名”的就更多了,比如和淮南王刘安同名的有24人、和文学家刘向同名者有5人、和明初国师刘基(字伯温)同名者有8人……

不同历史时期的取名文化和习俗略有差异,故同一历史阶段的“同姓名”者很常见。比如淮南王刘安是刘邦第七子刘长的儿子,齐悼惠王刘肥的第七个儿子杨丘共侯也名刘安,二人还是平辈。五名刘向中的两位,与我们熟知的大文学家刘向也是同时代人。

做为大家族的刘氏,“同姓名”者多这不奇怪,其他姓氏出现这种情况也不在少。比如在刘邦的手下同时期就有两个韩信,而且都是王。一位是后来被贬为淮阴侯的韩信,为吕后所害;一位是被封为韩王的“韩王信”,后来起兵谋反投靠匈奴为邦公大军所杀。再如,晋人有俩周抚、俩孙秀、俩解系,唐人有俩张宗昌、俩李益,宋人有俩曹辅、俩王存、俩吴革、俩王襄。在中国革命史上有两位李达,一位是为党的一大代表,解放后长期担任武汉大学校长;另一位是1931年参加宁都暴动的陕西李达,解放后被授予上将。当代文学史上有两位李准,年长的是小说家、剧作家,另一位是文学评论家。

以上例子足以提醒我们,在涉及历史人物哪怕是家谱中的人物时,一定要小心谨慎,不要闹出笑话来。为强调这个问题的重要性,我们再举一反例:春秋战国时有两个公孙龙,一位是楚国人,孔子的弟子,字少石;另一位比他晚了一百多年,字子秉,曾提出“白马非马”论。司马迁在《史记》中没有将两位区分开来,给巨著留下了遗憾。

二、处理“同姓名”现象应把握的原则

“同姓名”现象十分常见的原因是人口基数大,而占总人口1%以上的大姓却只有19个左右。名字以交流为目的,除帝王因避讳原因外,取名皆选用常用字,而我们常用的汉字也就三四千字。以我们惯用的“三字取名法”为例:姓占一个字、派字占一个字,只第三字是“自由”的,并且这个“自由”字也不那么自由,因为还须选用带有美好寓意的字才行,以示吉祥。这样的话,“同姓名”就很难避免了。而“两字取名法”出现“同姓名”的几率只会更高。

以我刘姓为例。自古以来就有“张王李赵遍地刘”之说,民间也有“张王刘李陈,天下一半人”的说法,解放后我国多次的人口普查表明,全国刘姓人口总量从没有下过前四名。刘姓人口之所以这么多,与西汉、东汉时期的大量分封以及人口繁衍奠定的庞大的人口基数有关,所以看到刘氏家谱中反映祖上曾是皇族、世家,一点也不用惊奇。庞大的人口基数,加上世家传承,在取名上的“规矩”甚多,致“同姓名”现象成为不可避免,甚至比其他姓氏要来得更为严重。

综上,在历史上“同姓名”是非常普遍的现象,对我刘氏而言该现象更严重,这就为我们更加谨慎地处理“同姓名”问题奠定了理论和现实基础。

首先,要认识到“同姓名”存在的客观性和普遍性。以上列举了那么多例子,还都只是名人之间的“同姓名”现象。我刘氏虽然也出自皇族,但家谱中的先人更多的是平常的凡人,凡人由于人口基数更大等原因“同姓名”现象出现得更频繁、且通常不为人所知。

其次,要有严密的论证、考证方法。从逻辑上说,说某物是某事物而不是它事物,非得方方面面完全重合不可;说某事物不是某事物,而只需拿出区别于他事物的一个特征即可,勿需更多。家谱工作更多的是正面的立论,以偏概全,胡乱联系,靠想象和讲故事而下结论的做法是不符合逻辑规律的。

再次,绝不能有攀附历史名人的想法。这个就勿需多说了,过去修谱和续谱过程中,基于当时某些续谱人员这样或那样的想法,不实事求是,妄自攀附历史名人,给后人造成了极大的困扰。至今,妄攀名人的恶习依然有市场,不少人还有这样那样的模糊认识,应该给予足够的警惕。

三、我谱德威公与《唐书》之刘德威的区别

解决了理论和认识问题,我们现场来解剖一只麻雀。我谱中有一位先祖讳“德威”,谱中介绍其“唐贞观末任扬州刺史,迁大理卿入相,事详唐史”。乍一看,就是不折不扣的历史名人。而且在有些分支的谱中还特别指出,此人就是唐初的名人。我谱之德威,是不是就是如此人物呢?细看谱牒及《唐书》,觉得问题不少。

《旧唐书·刘德威传》载:刘德威,徐州彭城人也。德威姿貌魁伟,颇以干略见称。大业末,从左光禄大夫裴仁基讨贼淮左,手斩贼帅李青珪。后与仁基同归李密,密素闻其名,与麾下兵,令于怀州镇守。

武德元年,密与王世充战败入朝,德威亦率所部随密归。高祖嘉之,授左武候将军,封滕县公。及刘武周南侵,诏德威统兵击之,又判并州总管府司马。俄而裴寂失律于介州,齐王元吉弃并州还朝,留德威总知府事。元吉才出,武周已至城下,百姓相率投贼。武周获德威,令率其本兵往浩州招慰。德威自拔归朝,高祖亲劳问之,兼陈贼中虚实及晋、绛诸部利害,高祖皆嘉纳之。改封彭城县公。未几,检校大理少卿。从擒建德,平世充,皆有功,转刑部侍郎,加散骑常侍,妻以平寿县主。

贞观初,历大理、太仆二卿,加金紫光禄大夫。俄出为绵州刺史以廉平著称,百姓为之立碑。寻检校益州大都督府长史。十一年,复授大理卿。太宗尝问之曰:“近来刑网稍密,其过安在?”德威奏言:“诚在主上,不由臣下。人主好宽则宽,好急则急,律文失入减三等,失出减五等。今则反是,失入则无辜,失出便获大罪。所以吏各自爱,竞执深文,非有教使之然,畏罪之所致耳。陛下但舍所急,则‘宁失不经’复行于今日矣。”太宗深然之。数岁,迁刑部尚书,兼检校雍州别驾。十七年,至濮州,闻祐杀长史权万纪,德威入据济州,斩杀李佑,遣使以闻。诏德威便发河南兵马,以申经略,会遭母忧而罢。十八年,起为遂州刺史,三迁同州刺史。

永徽三年卒,年七十一。赠礼部尚书、幽州都督,谥曰襄,陪葬献陵。

我谱对“德威公”的记载是“唐贞观末,任扬州刺史,迁大理卿入相,事详唐史”。可以说一目了然,非常简单,与《唐书》记载的内容完全不符,除“同姓名”外而无任何其他特征重合:(1)名人刘德威“贞观初”及“贞观十一年”先后两次任大理卿,我祖德威公“贞观末”迁大理卿,而贞观共历时23年,在时间上没有重合。名人刘德威没有任过扬州刺史,倒是先后任绵州刺史、遂州刺史、同州刺史。扬州在江苏,而绵州、遂州在四川,同州在陕西大荔——两人任职履历相差很远。(2)我谱以邦公长子齐悼惠王肥公为祖;名人刘德威,其先世出自丛亭里,是楚孝王刘嚣后裔——两人先世不同。(3)我祖德威公父名刘婴,祖名刘炫;而名人刘德威,其父名刘通(字子将,隋比陵太守),祖名刘轸(北齐高平太守)——两人近世也不同。(4)我祖德威公弟兄二人:德威、德成;名人刘德威弟兄有三:德威、德智、德敏——名字不同、人数也不一样。(5)我祖德威生子三:曜、显、才全;名人刘德威也有三子:审礼、崇业、延景——名字区别很大。(6)我祖德威公谱中无生卒时间、无墓地、无配偶记载;而名人刘德威生卒时间、墓葬清楚,配郑氏,继配李氏。入唐后,高祖李渊赐宗女平寿县主为妻。(7)更为重要的是,名人刘德威亡故后有謚号“襄”且陪葬献陵,这对其本人以及后人而言都是极高的荣誉,而我祖德威对此却毫无记载。

通过以上比较,可以看出两者差异很大。我祖德威公是不是历史名人刘德威,似乎已经比较清楚了:如果说“不是”,这是顺理成章的结论;如果说“是”,那么需要做的论证工作量是惊人的和几乎无法完成的,前文提到的几乎任何一处细节都足以从逻辑上推翻该结论。

四、我祖德威公在不同谱本中名讳的演变

我谱在《刘氏正源宗谱》以及更早一些的《刘氏会源宗谱》里,对“德威公”名讳的记载是不一样的。明朝嘉靖辛丑(1541年)统修先世谱图:……遥基-穆-实-炫-婴-德-曜……,在“德”后注释中加“大成谱作德威”字样(正源谱卷第123页)。也就是说,正源谱、会源谱与大成谱对“德威”名讳的记载是不同的。

在“乾隆甲子(1744年)统修大成谱先世系”中,这段世系是:……遥基-穆-明-炫-婴-德成(成字疑为威字,其兄弟名为成)-曜……。其后加注“唐贞观末由大理入相,详唐史。按唐书宰相世系表,公系出宣帝子楚孝王嚣,父名通,祖名轸”。大成谱则明确指出,刘德威是楚孝王刘嚣后裔,但大成谱同时又没有接丛亭里,至少说明这三个版本的家谱均不认可丛亭里为我族祖源,都是以我谱记载为根本的,此意表达得很明白。

我祖德威公名讳的演变过程,从某种程度上已表明:我祖德威公不是历史名人刘德威。

假如说会源宗谱、正源宗谱在“德威”名讳上存在着失误的情况,并不是“演变”而是“订正”,那么首先“同姓名”情况是不能够排除的,且其他疑问还有:如果我祖德威曾经是这么显赫的人物,后人怎么连其名字也记不准呢?

彭城丛亭里刘氏在南北朝时期就是当时中华刘氏中著名的宗族之一。人丁兴旺,俊杰代出,长盛不衰。到唐朝更是出了位中国历史上著名的史学家刘知几。刘知几(661年-721年),字子玄,唐高宗永隆元年(680年)举进士,武则天长安二年(702年)开始担任史官。魏晋南北朝时期,丛亭里的刘氏宗族大都自称为楚元王刘交之后。而刘知几撰写的《刘氏家史》和《刘氏谱考》,认为“彭城丛亭里诸刘,出楚孝王嚣曾孙居巢侯般。不承元王(刘交)”。所以丛亭里有了两种不同祖源的说法。无论其祖源为哪一个,都有一个明确的事实,那就是丛亭里刘氏在南北朝时期就有谱了。

唐太宗执政不久,发现“皇帝的女儿也愁嫁”,为消除旧有的“门阀制度”,下令申国公高士廉、黄门侍郎韦挺、礼部侍郎令狐德棻、中书侍郎岑文本等修《氏族志》,重新排定各姓氏名人的等级高下。名人刘德威家族,本来就应该有谱,即便是没有谱,按照李世民的规定,也应纳入修纂范围。无论如何,历史名人刘德威家族的家谱至少在唐贞观年间就是有的。

故,假如我祖德威公就是《唐书》记载的名人,即便是一时记不准名讳,也应有谱留下来。我谱以巨容公为一世祖,这是汾公后裔都知道的事,在巨容公以上世系是没有谱本的,后人之所以反复考证也正说明了这一点。我支如确实是名人刘德威的后裔,那么“家谱丢失”也应该有个大概的说法才是。再假如,即便是“家谱丢失”没有缘由,宋、元、明时家族后裔中的知识分子对《唐书》中存在先祖线索一事总应该是清楚的。但遗憾的是,后人用“德”这个名讳竟也沿用了三个朝代之久。“历史名人刘德威”观点持有者不希望发生的事情一再发生,而应该发生的诸多事实却一个也没有发生……

五、工学博士刘乐对我谱的篡改手法揭秘

几年前,有个叫刘乐的合肥人,据称有工学博士、教授头衔,经其“考察”后认为我支族人出自丛亭里,于是挥就一篇大作叫做《楚代际源》。其唯一依据就是我谱唐贞观年间有“德威”这个名讳的先祖,而且还注明了“事详唐史”。依据《唐书》对刘德威的记载,刘乐其人一叶障目不见泰山,枉顾我谱牒对巨容公和其他先祖的诸多记载,把巨容公的祖源给安到丛亭里刘嚣世系里去了。

依笔者看来,丛亭里之刘德威,并不是我祖德威公。其祖、其父、其妻、其弟兄以及子孙均不同于我谱之记载。且我谱也反映了其名讳由“德”至“德威”的演变过程:最早叫“刘德”,名字中并无“威”字。只是后来按大成谱改成“德威”,但其祖、父、弟兄等的名讳依本谱无一改动。与此同时还在德威名下特别注明《唐书》中刘德威的祖名、父名与我谱世系不一致的情况。这表明:前人早就注意到我谱之德威公并非从亭里之刘德威。且在丛亭里早已有谱本的情况下,我谱并没有顺着《唐书》之刘德威的世系往下接,而是依然故我地“另起炉灶”铸成我们自己的谱本。否则,无论如何也轮不到巨容公为我支一世祖。故笔者认为:在宗巨容公为一世祖的前提下,我支与丛亭里无关,这是必然的选择。

事实上,宋时已有族人对此进行过详细考证。在《刘氏正源宗谱》中,有一篇宋开庆元年(1259年)清塘汉胜后裔迪功郎孝祥公撰写的文章《刘氏原姓质疑》。其中说:“(唐书之)德威前后世系甚详,实出宣帝子楚孝王嚣,其祖父以上之名与此(指我谱)不合,而后八世中,无巨容公之名”。宋时孝祥公即详细查阅过丛亭里的族谱,在刘德威之后的八代人中间没有找到巨容公的名讳,可以说很是下了一番功夫。刘乐此举相当于直接推翻了孝祥公的说辞,不知依据又从何而来!

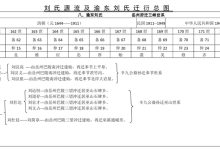

刘乐在其大作中,将我谱只留存“德威”一人之名,其前后先祖名讳都消失和改变了,尽替换成历史名人刘德威的世系记录。我谱德威公子名曜、显、才全。刘乐将曜公直接换成审理,曜公子乐公被改名佺寿,乐公子高公被改名承庆。丛亭里刘德威世系中,确实是……审理-佺寿-承庆……这没有错,但承庆之后成为……巨敖-诵-昌裔-元一-巨容……这就又有大问题了。查我谱统宗部分,巨敖之父为承庆,可承庆之父不叫佺寿,而名澄,是第23世冲公第三子仕显(我支为冲公长子登公之后裔)的分支,其世系为……23冲公-24仕显-25旻-26雍-27直德-28机-29澄-30承庆-31巨敖-32讼-33昌裔-34元一-35从英、从杰、从良……。我谱之承庆,非丛亭里之承庆,其前后世系毫无关联,仅仅是“同姓名”而已,这是刘乐第二次在“同姓名”问题上霸王硬上弓搞名堂。更不能接受的是,刘乐还干脆把元一公三个儿子的名字划掉,用巨容、巨德名讳顶替,生拉硬扯又回到巨容公世系里来,这完全是刘乐生造出的一个“新世系”。须知,在我谱世系中元一公为邦公第34世、巨容公为第39世,辈分相差了好几代,刘乐竟将他们编造成父子关系。如果这是写小说,此移花接木的手段倒是很精彩的。但遗憾的是,家谱学作为历史学的一个分支,是很严谨的学科。这种削足适履的行为,实为妄攀历史名人而不择手段,为“名人刘德威”一人而想当然地篡改了我谱的前后数十代世系。如果说刘乐此举为数典忘祖,举止下流,行为丑陋,一点儿也不过分。

古时,历史名人刘德威就是个香饽饽。我谱担心后人挂靠而经有识之士论证并予以排除外,不少他谱仍有其名,比如浙江金刘氏等。家谱固然可以挂靠名人哗众取宠,提高家族知名度,工学博士也可以再加个社会学博士头衔也说不定,方积六不就是因此提高了知名度么!

已有个别人认为,刘乐文章写得好,“找到了祖先所在”。于是把自己分支的谱系毫无保留地跟了上去,并拿出来四处张扬,可以说浅薄到了极点。“江西刘氏联谊会”即是如此,他们编辑了本《南昌村族志》的小册子,就收录了刘乐杜撰的所谓“新世系”。可以料想,“汾公后裔全国联谊会”及有识之士应不会认这个账。脑子确实是个好东西,但不是人人都有,诚哉斯言!

六、对谱中“事详唐史”这句话的理解

(1)大成谱对我祖德威是不是“历史名人刘德威”当时肯定有所怀疑,但又苦于没有证据,因为谱载与史载差异过大,于是在以我谱载为根本的前提下留下“事详唐史”四字线索供后人考证,这是惯常的做法。正源谱、会源谱对“德威”的名讳记载不同,同样以注释的方式提到了大成谱关于名讳的说法、关于唐史的说法,反映出前人在治谱上的严谨态度。

只是如后人中出现了不严谨的牵强附会之人,比如刘乐之流,借此兴风作浪,无疑有负前人的一片苦心。

(2)“事详唐史”是说关于我祖德威与名人刘德威的区别之事,可详细参考《唐书》中的有关说法。参考是参阅、考证之意,并非是要我们照搬照抄《唐书》之说辞,将其中刘德威的资料拷贝到我谱中来。前人如真有照抄照搬之意,他们自己也早拷贝完成了,还能等到我们现在?

(3)“事详唐史”四个字中的“唐史”也并一定是非局限于《唐书》不可,而是比《新唐书》《旧唐书》要宽泛,指所有唐代的历史资料。身为扬州刺史和大理卿的我祖德威,在唐代历史中应当有其一定的地位和影响,从唐朝的历史中应当可以查询到有关资料。

(4)即便是针对性很强的正史中的有关说法,我们也是不能盲信盲从的,而应有一定的鉴别力。比如在巨容公遭构陷后,《新唐书·刘巨容列传》只说了这么几句话“龙纪元年,杀巨容,夷其宗,生并死”。如果尽以为实,试问:还能有如今我们这帮子巨容公的后裔存在吗?!

二零一九年八月八日

(此文结尾)

评论前必须登录!

注册