苏州留园,曾名“东园”、“寒碧山庄”,位于江苏省苏州市姑苏区留园路338号,南临留园路,北至半边街,东邻市汽车客运集团有限公司,西为绣花弄,于明万历二十一年(1593年)始建,其后多有荒废易主,1953年,苏州市人民政府决定修复留园,其后不断修缮整治。

留园为中国大型古典私家园林,占地面积23300平方米,代表清代风格,园以建筑艺术著称,厅堂宏敞华丽,庭院富有变化,整个园林采用不规则布局形式,使园林建筑与山、水、石相融合而呈天然之趣。利用云墙和建筑群把园林划分为中、东、北、西四个不同的景区。留园内亭馆楼榭高低参差,曲廊蜿蜒相续有七百米之多,颇有步移景换之妙。建筑物约占园总面积四分之一。建筑结构式样代表清代风格,在不大的范围内造就了众多而各有特性的建筑,处处显示了咫尺山林、小中见大的造园艺术手法。

1961年3月4日,留园被中华人民共和国国务院列入第一批全国重点文物保护单位。1997年12月,作为苏州古典园林典型例证,经联合国教科文组织批准,留园与拙政园、网师园、环秀山庄共同列入《世界遗产名录》。2007年,苏州园林(拙政园、虎丘山、留园)被评为国家AAAAA级旅游景区。

苏州留园历史

明万历二十一年(1593年),始建,为太仆寺少卿徐泰时的私家园林,时人称东园。

清朝初期,园一度废为踹布坊,后相传重建于民法氏,但屡屡易主。

清乾隆四十五年(1780年),瑞云峰被移入织造成府行宫(今江苏省苏州第十中学校)。

清乾隆五十九年(1794年),园为吴县东山刘恕所得,在“东园”故址改建。

清嘉庆三年(1798年),经修建始成,因多植白皮松、梧竹,竹色清寒,波光澄碧,因园内竹色清寒,故更名“寒碧山庄”, 俗称“刘园”刘恕喜好法书名画,他将自己撰写的文章和古人法帖勒石嵌砌在园中廊壁。后代园主多承袭此风,逐渐形成今日留园多“书条石”的特色。刘恕爱石,治园时,他搜寻了十二名峰移入园内,并撰文多篇,记寻石经过,抒仰石之情。

清道光三年(1823年),园对外开放,来游者无虚日,轰动一时。

清咸丰十年(1860年),苏州遭兵燹,街衢巷陌,毁圮殆尽,乱后,园遂荒芜。

清同治十年(1871年),住宅部分售给予程氏。

清同治十二年(1873年),为常州盛康(旭人)购得,缮修加筑。

清同治十三年(1874年),住宅部分改建成二程夫子祠(今留园大门东侧新售票房、生态停车场、办公楼等,即是在其遗址上折建成)。

清光绪二年(1876年),修缮完工。

清光绪十四年至十七年(1888年—1891年),增辟东、西两面两园。

清宣统三年(1911年),辛亥革命起,因园已归盛康之子盛宣怀,革命军将园没收,后经盛宣怀四方活动,于民国元年(1912年)底终于由袁世凯下令发还。

民国十六年(1927年),北伐军到苏州,第21师司令部一度驻在园内。

民国十八年(1929年)3月7日,园又被国民党政府以盛宣怀生前贪污、侵蚀国币之罪加以查封,由吴县县政府派员管理,同年6月18日,园红修葺后对外开放,供人游览。

民国二十一年(1932年),“1.28淞沪抗战暴发,园亦随之关闭,其间曾为宁沪警备司令张治国的”高级教官室“,对外“野营办事处”。

民国二十一年(1932年)6月1日,园经整理后,又行开放。

民国二十二年(1933年)10月13日,经盛宣怀之子盛恩颐四处奔走,辗转反复,终于将留园义庄及其附属房屋田地区性,由吴县政府受命发回。

抗战时期,留园经日军蹂躏,“尤栋折榱崩,墙倾壁倒,马屎堆积,花木萎枯,玲珑之假山摇摇欲附,精美之家俱搬取一空”,园从此荒废。

抗战胜利后,园又成为国民党部队驻军养马之所,五峰仙馆,林泉耆硕之馆的梁柱被马啃成了葫芦形,五峰仙馆地上马屎堆积有一尺余厚,门窗挂落,破坏殆尽,残梁断柱,破壁颓垣,几乎一片瓦砾。

1953年,苏州市人民政府决定修复留园,并邀请了一批学识渊博的园林专家和技艺高超的古建工人。经过半年的修整,一代名园重现光彩。

1954年,园林管理处成立,园由文管会移交给园林管理处,并于元旦对外开放,供人参观浏览。来游者日以万计,无不交口赞赏,遂被誉为全国四大名园之一。

1966年,留园易名为“红卫”公园。

1971年,恢复原名,仍称留园。

1991年,留园收复原盛家祠堂及部分住宅(收复前为医药公司仓库)。

1992年3月,动工整修,年底竣工,经整修后建筑其本保持了原先的模样。从此,留园集园林、祠堂、住宅为一体,更趋完整。

1998年7月,为加强对苏州古典园林文化遗产的管理和保护,治理留园周边环境,动迁留园路86号(此地原先也是留园一处住宅)及附近民居23户,征地1045平方米。经反复论证,在2001年底破土动工,于2002年11月18日建成成苏州园林档案馆并开馆投入使用。

1998年8月,留园对又一村内盆景作业场地进行改造,动迁半边街77号住户,征地74平方米,使留园半边街的围墙作直,改造后病既改善了生产场地(今为清洁工人休息间),又扩大了园内盆景的开放面积。

1999年3月,留园对原北花房及周边15户民居进行动迁,征地1100平方米,收复北花房后并加以履行扩建。同时把园同内原有君子所履、射圃、缘溪行景点进行整修(整修前俗称枇杷园,作为园内菊花生产场地)。

2000年9月,恢复开放,通过整治转换,既治理了周边环境,改善了职工的工作环境,又增添了景观,扩大了开放面积。

2000年9月,留园对东侧五福弄(原留园东宅破败后拆建成为民居)进行环境整治,动迁居民42户,征地2988平方米,在此遗址上,重新规划建设。

2001年9月,建成留园配电房。

2002年2月,建成留园新的售票房、驾驶员休息间和小件寄存处,同年10月1日生态停车场竣工并投入使用。

2003年6月6日,留园管理处新办公大楼落成,乔迁办公。整个外环境的整治改造,为留园的保护利用开创了新的篇章。

留园建筑格局

留园为中国大型古典私家园林,占地面积23300平方米,代表清代风格,园以建筑艺术著称,厅堂宏敞华丽,庭院富有变化,整个园林采用不规则布局形式,使园林建筑与山、水、石相融合而呈天然之趣。利用云墙和建筑群把园林划分为中、东、北、西四个不同的景区,中部以山水见长,东部以厅堂庭院建筑取胜,北部陈列数百盆朴拙苍奇的盆景,一派田园风光。西部颇有山林野趣。其间以曲廊相连。迂回连绵,达700余米,通幽度壑,秀色迭出。

中部是原来寒碧山庄的基址,中辟广池,西、北为山,东、南为建筑。假山以土为主,叠以黄石,气势浑厚。山上古木参天,显出一派山林森郁的气氛。山曲之间水涧蜿蜒,仿佛池水之源。池南涵碧山房、明瑟楼是留园的主体建筑,楼阁如前舱,敞厅如中舱,形如画舫。楼阁东侧有绿荫轩,小巧雅致,临水挂落与栏杆之间,涌出一幅山水画卷。涵碧山房西侧有爬山廊,随山势高下起伏,连接山顶闻木樨香轩。山上遍植桂花,香气浮动。该处山高气爽,环顾四周,满同景色尽收眼底。池中小蓬莱岛浮现于碧波之上。池东濠濮亭、曲溪楼、西楼、清风池馆掩映于山水林木之间,进退起伏,错落有致。池北山石兀立,涧壑隐现,可亭立于山冈之上,有凌空欲飞之势。

东部重门叠户,庭院深深。院落之间以漏窗、门洞、长廊沟通穿插,互相对比映衬,成为苏州园林中院落空间最富变化的建筑群。主厅五峰仙馆俗称楠木厅,厅内装修精美,陈设典雅。其西,有鹤所、石林小院、揖峰轩、还我读书处等院落。林泉耆硕之馆为鸳鸯厅,中间以雕镂剔透的圆洞落地罩分隔,厅内陈设古雅。厅北矗立着著名的留园三峰,冠云峰居中,瑞云峰、岫云峰屏立左右。冠云峰高6.5米,相传为宋代花石纲遗物,系江南园林中最高大的一块湖石。峰石之前为浣云沼,周围建有冠云楼、冠云亭、冠云台、伫云庵等,均为赏石之所。

西部以假山为主,土石相间,浑然天成。山上枫树郁然成林,盛夏绿荫蔽口,深秋红霞似锦。至乐亭、舒啸亭隐现于林木之中。登高望远,可借西郊名胜之景。山左云墙如游龙起伏。山前曲溪宛转,流水淙淙。东麓有水阁“活泼泼地”,横卧于溪涧之下,令人有水流不尽之感。

北部原有建筑早已废毁,现广植竹、李、桃、杏,“又一村”等处建有葡萄、紫藤架。其余之地辟为盆景园,花木繁盛,犹存田园之趣。

留园建筑特色

留园的建筑在苏州园林中,不但数量多,分布也较为密集,其布局合理,空间处理巧妙。每一个建筑物在其景区都有着自己鲜明的个性,从全局来看,没有丝毫零乱之感,给人有一个连续、整体的概念。

留园内亭馆楼榭高低参差,曲廊蜿蜒相续有七百米之多,颇有步移景换之妙。建筑物约占园总面积四分之一。建筑结构式样代表清代风格,在不大的范围内造就了众多而各有特性的建筑,处处显示了咫尺山林、小中见大的造园艺术手法。

留园景点名称

1、绿荫

“绿荫”小轩临水而筑,轩外景色溪山深秀。进入“绿荫”,朝北整面无墙,完全敞向山池,这三种墙面的处理手法是掩映——透漏——敞开。明高启葵花诗:“艳发朱光里,丛依绿荫边。”建筑西侧原有一株古枫,小轩笼罩在树荫下,故名。建筑似轩,硬山造,临水而筑,刘氏寒碧庄时已有。轩南庭院墙上有石匾嵌于其上,钱大昕书“花步小筑”。

2、济仙亭

济仙亭为廊亭,盛氏时此亭无名,后因亭北青枫树边有一石形如济颠,而俗称济仙亭。

3、明瑟楼

明瑟楼两层半间,南面假山构思独特,有峰回路转之妙。水经注:“目对鱼鸟,水木明瑟。”此处环境雅洁清新,有水木明瑟之感,故借以为名。楼为二层半间,卷棚单面歇山造,楼上三面置有明瓦和合窗,楼梯在外,用太湖石堆砌而成,梯边一峰屹立,上镌“一梯云”三字。楼梯面东墙上,有董其昌书“饱云”二字砖匾一块。此楼刘氏时已有。

4、恰杭

明瑟楼下方室称“恰杭”,杭:《唐韵》与航同,《说文》方舟也,此建筑及其西涵碧山房在可亭处看来有如一艘航船,取杜甫“野航恰受两三人”之句。故名恰杭。此名盛氏时已有。

5、涵碧山房

涵碧山房为中部主要建筑,俗称荷花厅,建筑三间,卷棚硬山造,东面紧靠明瑟楼,厅高大宽敞,陈设朴素,周围老树浓荫,风亭月榭,迤俪相属,楼台倒影,堪称图画。宋朱熹诗“一水方涵碧,千林已变红”。建筑面池,水清如碧,涵碧二字不仅指池水,同时也指周围山峦林木在池中的倒影,故借以为名。刘氏时称“卷石山房”,盛氏时名“涵碧山房”,因建筑前临荷池,故通常又称荷花厅,俞樾《留园记》中“凉台燠馆”即是指此。

6、闻木樨香轩

闻木樨香轩为中部最高处,山高气爽,轩前有联:“奇石尽含千古秀;桂花香动万山秋。”木樨,即岩桂。轩为方形,后倚云墙,单檐歇山造,徐氏时称“桂馨阁“,刘氏时曾名“餐秀轩”,盛氏时改为今名。

7、可亭

可亭,取白香山可以容膝,可以息肩,当其可斯可耳之意,指此处有景可以停留观赏。亭为六角,飞檐攒尖,结顶为一花瓶倒扣(为1953年整修时应急之作)。整组建筑打破了整齐划一的布局,给人既有变化而又美观自然的感受,体现了中国山水画法中主景偏右的传统手法。刘氏时称“个中亭”,盛氏时称“可亭”。解放后整修,亭顶比昔时略尖一些。

8、古木交柯

古木交柯为留园十八景之一。南面庭院,靠墙筑有明式花台一个,正中墙面嵌有“古木交柯”砖匾一方,花台内植有柏树、云南山茶各一,仅二树、一台、一匾。就形成一幅耐人寻味的画面,运用了传统国画中最简练的手法,化有为无,化实为虚,使整个空间显得干净利落,疏朗淡雅。

小蓬莱

《史记》:“海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。”此处在水池当中,故借以为名。二面曲桥相连,上面架以亭式紫藤棚架。此处有黄石,刻有“小蓬莱”三字,系解放后新题。盛氏时园中亦有小蓬莱者,据考证系指今西部土山。

濠濮亭

《世说》:“晋简文帝入华林园,顾谓左右曰:会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮间想也,觉鸟兽禽鱼,自来亲人。”濠,即濠上,濮,水名,古人观鱼之地。此处借以为名。亭为方形四角,单檐歇山造,其北挑出水面而筑。刘氏时称此亭为“掬月亭”。亭侧池畔立有一石,倒影池中如圆月,名印月。盛氏时名“濠濮想亭”。今易名濠濮亭。

9、曲溪楼

《尔雅》:“山渎无所通者曰溪,又注川曰溪。”曲溪,亦即曲水,此处为借用。建筑临水,二层,单檐歇山造,楼只有前半爿,下为过道,狭长,进深仅三米左右,南北长十余米。其下刘氏曾名“攸宁堂”,楼名曲溪,曲溪之名沿用。

10、西楼

西楼在五峰仙馆之西,刘氏时曾名西爽,今俗称西楼。建筑为单檐歇山造,和曲溪楼相通。

11、清风池馆

《诗经》:“吉甫作颂,穆如清风。”又宋苏东坡《赤壁赋》中“清风徐来,水波不兴”。水榭向西敞开,平临近水,环境舒适,借以为名。建筑为水轩形式,单檐歇山造。刘氏时称垂杨池馆,盛氏时改名为清风池馆,昔署匾曰“清风起兮池馆凉”。

12、自在处

宋陆游诗“高高下下天成景,密密疏疏自在花。”此处景色与诗意相同,借以为名。前侧一峰名“朵云”,对面置有青石牡丹花台,雕刻较为精美,为明代园林遗物。

13、远翠阁

方干诗:“前山含远翠,罗列在窗中。”诗与景符,借以为名。其下即自在处,刘氏时曾名“空翠”,后改名含青楼,盛氏时名“远翠阁”。阁实质为楼,其上三面都置有明瓦和合窗,二层,单檐歇山造。

14、汲古得修绠

唐韩愈诗:“汲古得修绠。”《说苑》:“管仲曰短绠不可以汲深井”。绠,井索也。修绠,即长索。意思是,钻研古人学说,必须有恒心,下功夫找到一根线索,才能学到手,和汲深井水必须用长绳一样。这里从前是书房。盛氏时称汲古得修绠。建筑在五峰仙馆西,硬山卷棚造。

15、五峰仙馆

五峰仙馆因盛康从文征明停云馆中得峰石放在园内,故名“五峰仙馆”,大厅面阔五开间,由于梁柱及家具均以楠木制作,俗称为楠木厅,厅内装修精丽,陈设雅洁大方。此处旧为徐氏“后乐堂”,刘氏时扩建为“传经堂”。盛氏时因得文征明停云馆藏石,属吴大澂书其额,更名“五峰仙馆”。

16、佳晴喜雨快雪之亭

佳晴,宋范成大诗“佳晴有新课”。喜雨,春秋谷梁传,“喜雨者有志于民者也。”快雪,王羲之帖“快雪时睛”。都是指对农田有利之意。这里指四时景物,不论晴雨都好。亭为单檐歇山造,解放后在原盛氏亦吾庐的基础上改建而成。原来“佳晴喜雨快雪之亭”在五峰仙馆后院西北方向(今为一排花墙)。刘氏时即有,盛氏时称此名。

17、林泉耆硕之馆

林泉者,指山林泉石,游憩之地;耆,指高年;硕,有名望的人。这里是指老人和名流的游憩之所。馆为一屋两翻轩,南北装修不同。北为方梁,有雕花;南为圆梁,无雕花。窗及地坪方砖也有所不同,故又称鸳鸯厅。厅为四面厅形式,单檐歇山造,其北两角飞檐上塑有凤穿牡丹图案。建筑三开间九架屋,并环有走廊。馆为盛氏时所建。馆内有两匾,南“奇石寿太古”,北“林泉耆硕之馆”。“冠云峰赞序”屏门对着冠云峰。

18、亦不二

不二:《维摩经》曰:“文殊问维摩诘,何等是不二法门。维摩诘默然不应。文殊曰:善哉善哉,乃无有文字语言,是真人不二法门。”意为直接入道,不需文字语言。建筑为半亭形式,后倚走廊,亭后廊墙上开有圆洞门,贯通东园一角。小亭正北,面对待云庵。

19、待云庵

盛康,别号待云庵主,此处是盛氏家庵,是园主参禅礼佛的一方净土,故名待云庵。建筑为单檐歇山造。“待云”二字原为朝西砖细门宕上的砖匾。据杨一村讲,1953年整修时,他是工地负责人,其时砖匾已破碎,只剩下面半段,当时缺乏有关资料,疑为伫云(见留园1982年前所有说明书)。后经园林有关专家考证,认为应作贮,孟郊诗“开亭拟贮云,凿石先得泉”。庭院中有峰有泉,故名(1988年南京工学院出版的苏州旅游丛书《留园》,即称贮云庵)。今已根据史料,恢复原名。

20、冠云楼

冠云峰高6.5米,为宋代花石纲遗物,因石巅高耸,四展如冠,取名“冠云”、“瑞云”、“岫云”屏立左右,建筑为三开间五架屋,东西两面又各接一间四架屋。楼下正中壁上嵌有古代鱼化石一方,其为留园的姐妹三峰。三峰下罗列小峰石笋,花草松竹点缀其间,大有林下水边,胜地之胜的林泉景色。冠云,峰名,此楼为观冠云峰而设,盛氏时楼曾名“云满峰头月满天楼”。楼下名“仙苑停云”。

21、冠云亭

冠云,峰名,为观峰而设。亭为六角攒尖,顶部饰有如意桔子。

22、冠云台

冠云,峰名,此台实质系亭,为观峰而设,建筑呈正方形,单檐歇山造。

23、揖峰轩

宋朱熹《游百丈山记》“前揖庐山,一峰独秀”。此建筑西有一湖石名“独秀峰”,轩前庭院称“石林小院”,庭院内有晚翠、迎晖、段锦、竞爽等太湖石峰,园主痴石,借用米芾拜石典故,称其轩为揖峰轩。建筑为硬山造,外观二间半,实质只有一间半,刘氏时就有此名,沿用此今。

24、洞天一碧

洞天一碧建筑为小屋一间,因三面置有空窗,亦可称亭。因此地在石林小院内,有如洞天福地中的一块碧玉,故名。刘氏时此建筑就有,盛氏时称“洞天一碧”,解放后曾称“石林小屋”,今已恢复原名。

25、静中观

唐刘禹锡诗“众音徒起灭,心在静中观”。语意超尘出世。建筑为亭,由于二面借廊,只有一角,颇为罕见。此名刘氏时就有。

26、还读我书斋

晋陶潜《读山海经》诗:“既耕亦已种,时还读我书”。此处从前是书斋,建筑为楼,二重,硬山造,刘氏时称“还读馆”,盛氏时称“还读我书斋”,解放后曾称“还我读书处”,已恢复原名。

27、又一村

陆游诗:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”亭为正方形,单檐歇山造,解放后新建。“又一村”三字盛氏时即有,开始系指东面一片,即“花好月圆人寿轩”,“少风波处便为家”,“亦吾庐”这一范围,后开辟西部,通常指西面一带。因广植梅林,并有绿杨、桃杏、菜畦、豆架,富有田园风味,故名。

28、小桃坞

此处多桃杏,故名。小桃坞建筑五开间,其前附有二个耳室,解放后修建留园时增设,原为草顶,后改瓦。现为外宾接待室。

29、至乐亭

《阴符经》“至乐性馀,至静则廉”。昔王右军生平笃嗜种果,谓此中有至乐存焉。盛氏时亭外皆植果树,园主取名“至乐”,即袭此意,主人能兼永叔右军之乐,主人之乐至矣。今果树虽无,但此处景物疏朗,使人胸怀宽畅,心情快乐。亭为六合舍顶,系仿天平山范祠御碑亭略变形而成,解放后重建。

30、舒啸亭

陶潜《归去来辞》“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”。亭为园形攒尖式。建筑在西部土山上,下临清流,借以为名。盛氏时此处为“月榭星台”,解放后重建,改名“舒啸”。

31、活泼泼地

殷迈自励诗“窗外鸢鱼活泼,床头经典交加”。此处鸢飞鱼跃,天机活泼,借以为名。建筑为水阁形式,或称水榭。单檐歇山造,四面环有走廊。盛氏时即有。

32、八角亭

八角亭原在城内修仙巷,为宋氏园内之物,解放初修建留园时从宋宅内移入留园。因此亭为八柱八角,没有新的题名,故通常称为八角亭。地址在东园一角内。

33、南花房

南花房为培植花木暖房,前有生产场地约三亩。盛氏时就有。

34、北花房

北花房在南花房北,解放后一直租给原园林职工居住。1999年留园为整治周边环境,动迁原北花房及周边民居,改造并扩建了北花房,改造后的北花房建在半边街一线上,沿街一排房舍为职工休息及存放农药、工具场所,房前朝南为花卉生产场地,原北花房位置则为盆景工作场地。

35、君子所履

君子,为德者之称;履,《说文》,足所依也。指此处为有德的君子涉足场所。建筑为盛氏时所建,后毁。2000年在原址上重建。建筑为方亭,单檐歇山造,亭西一片草地即“射圃”。

36、盛家祠堂

盛康在得留园后,于清光绪十八年(1892年)建立义庄,额为“龙溪盛氏义庄”,祠堂为义庄的一个重要组成部分,座落在留园大门西侧。祠堂共分四进,前二进今辟为卖品部,后二进为楼,楼两侧建有烽火墙,楼下大厅今辟为留园展示馆,展示介绍留园历史和文化艺术。

37、住宅

留园住宅共有三处,一为留园路400号(原86号,今园林档案馆位置),盛康得园后购得,是老宅,清光绪十三年(1887年)宅中主厅翻修,结构一新,取名“永善堂”。其地解放后为民居,宅地低于门前马路2—3尺,曾见宅中井台边半块残碑,已为居民用作洗衣之板,字迹模糊,内容为诰封某氏为一品夫人。二为东宅,即刘恕住宅,清同治十三年(1875年)售于程氏,旋改建为二程夫子祠,清末为盛氏所有,抗战时期,日寇强拆朱家庄一带民居,扩充兵营,导致大批难民涌入,至解放初,建筑已破坏殆尽,而宅中备弄变成通道,后称之为五福弄。2000年,留园整治周边环境,动迁所有民居,今售票处、停车场、办公大楼,就是在其遗址上所建。三为正宅,今盛家祠堂西侧有南北二座楼,即是其正宅,按香禅日记,其宅与祠堂都是在清光绪十四年(1876年)八月起造,盛氏在留园的三处住宅,如今独剩这处。

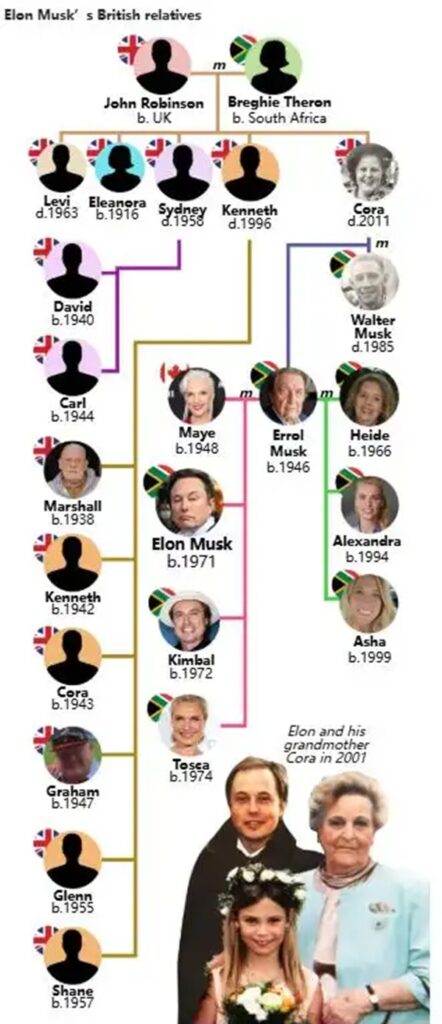

苏州留园的主人

一、第一任留园的园主叫徐泰时,他曾经负责为明朝的嘉靖皇帝修建陵墓——永陵。

第一位园主徐泰时(1540—1598)是吴县人,他41岁时中了明万历朝的进士,但他的仕途并不是很顺利。进入仕途后,他曾任工部营缮主事,负责修缮了慈宁宫;后来又负责建造嘉靖皇帝的寿陵(皇帝活着的时候建的陵叫寿陵)明永陵。

所以在古建筑建造方面,徐泰时是个行家里手、是位大家。因为政绩突出,徐泰时还升任了太仆寺少卿。

不过徐泰时这个人“性耿介、敢直言,平生慷慨任事,因为遭人忌恨”,明万历十七年(1589年)他“旨令回籍听勘”。从此他回到苏州阊门外下塘花步里(今留园路)家中,专心盖园。

徐泰时有个朋友,是苏州著名的画家、造园艺术家,叫周秉忠。徐泰时在周秉忠的帮助下建设的园林,取名为东园。东园里的主厅被命名为“后乐堂”,取的是范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的意思,可见当时徐泰时还有一颗忧国忧民的热心。

徐泰时那个时代的苏州城,分为“长洲”和“吴县”两个县,两个县的知县同在一座城内办公,自然会经常发生行政纠纷,搞得地方不宁。

徐泰时与吴县的县令袁宏道、长洲县令江盈科,都先后成了意趣相投的好朋友,三人于是经常在东园中赋诗饮酒,从此长洲、吴县也能相安无事、和睦相处了。

徐泰时给留园留下了一个极好的底子,后虽几经兴废,但留园的主体骨架一直都在。

二、东园的第二任主人刘恕,对园林进行了极力地扩张,并将“东园”更名“寒碧山庄”、留园,不过时人仍然习惯地叫“刘园”。

刘恕是苏州洞庭东山人(今吴县),他以举人出仕,官至广西右江道和柳州、庆州等地知府。刘家祖上很有钱,他自己也志不在做官,所以乾隆末年、年仅40岁的他就以身体有病为由,辞官归隐。

回到了故乡苏州后,刘恕一边藏书藏画(他是清代著名书画家、藏书家),一边收购了徐泰时后人手上的东园。从公元1794年到公元1798年(嘉庆三年),经过5年的精心打造,东园修整一新,更名为“寒碧山庄”(刘恕的号寒碧)。

刘恕对留园的贡献主要在叠石,他亲自四处收集了20多块太湖石并刻石,其中最主要的有12块,因此寒碧庄也以湖石和书条石出名。

关于刘恕和留园,还有一个浪漫的传说故事。

刘恕人到中年先后失去了父母,再失去了结发妻子,又没有子嗣,所以他虽然学富五车、家财万贯,但是内心里却是感到极度地孤独,他非常渴望能找到一个有情有义的伴侣来陪伴他度过余生。

有一次,刘恕无意中听说了有一种传说中的神草,叫做“留草”。说是只要点燃了留草,就能召唤出一个仙女来守护自己、带来幸福。

刘恕对此深信不疑,他决定亲自去寻找留草。

经年的跋涉,刘恕穿过大山走过大江,最终到达了中国大西南的一个神秘的山谷,并在这里找到了一丛独特的草——留草,刘恕于是迫不及待地点燃了它。

但是经过了三天三夜的漫长等待,让刘恕十分绝望的是,仙女一直都没有出现。刘恕这时候感到了万念俱灰,他站起身来走向了那万丈悬崖,想从此一跃而下结束自己的生命。

就在他纵身要跃下的时候,突然一阵清凉的微风吹过,伴随着一阵仙乐声响起,一朵婀娜多姿的仙花从天而降,悬浮在了刘恕的面前。

慢慢地仙花幻化成了一个美丽的仙女,她对刘恕说,自己的名字名叫“留香”。留香很认真地告诉刘恕,“留草”只是一个美丽的传说,并不是真实的,千万不要有任何执念。

刘恕对美好传说的坚定信仰、还有他的善良,最终感动了上苍,就特地派留草前来安慰刘恕,让他早日回到苏州、重新开始自己积极地生活。

其实仙女留香自己也对刘恕非常有好感,因此她违背了上神的规定,决定留下来、多陪伴刘恕三天的时间,让刘恕能更更好地解开心结。

只是在这三天内,刘恕和仙女竟然产生了一种难分难舍的感觉,这是不是就是爱情呢?两人相互倾诉了心声,最后决定一起携手返回苏州。

刘恕于是把就把“寒碧山庄”,改名为“留园”,以留住留草、留香,以及爱情和美好。

留园仙女石这个故事到底有没有呢?

自然有人说没有;但是大多数参观过留园的人都认为,这个故事应该有,也必须有。

三、同治十二年,湖北布政使盛康5000两银子买下了“寒碧山庄”,他重新将园子命名为“留园”,取“长留天地间”的意思。

盛康是常州人,他在道光年间中了进士,先后在杭州等地做官,最后官至湖北布政使。这里要特别说明一下,盛康有一个同榜的进士(下次有空去查一下到底是不是同榜)叫李鸿章,两人之间的关系特别要好。盛康的长子叫盛宣怀,以后他就是跟着李鸿章混的。

虽然是进士,但是盛康的思想并不保守,他与李鸿章一样,都受到了来自西方的实用思想的影响,注重经世致用的学问。盛康的这种思想,也深刻地影响了他的长子盛宣怀,这让盛富怀后来成为了中国近代民族工业与洋务运动的开拓者、奠基者。

盛康用5000两银子买下了“寒碧山庄”,于同治十二年开始缮修加筑、至光绪二年(公元1876年)完工,维修费花了10000多两银子,这时候的园林更增雄丽。

盛康不光是学问好,他的医术也很高明。在苏州期间,他制作了一个以太湖淡水“金珍珠”、钓鱼岛上的“海芙蓉”为主原材料的药方。不过这只有好友李鸿章等极少数的几个人才知道,因为金珍珠可遇不可求,海芙蓉更是只有东海的钓鱼岛上才有。

刚好慈禧太后得了一种女人们才会有的病,宫内御医个个都束手无策。一晃过了半年,痛苦不堪的慈禧,就把这个隐情私下里放给了几个一品大员,想让他们帮助想想办法。这李鸿章知道盛康的水平,就推荐了盛康让他来试一下。

盛康一出手,果然就很快治好了让慈禧难言的隐疾,这让慈禧非常高兴。想让盛康再出仕为官吧,可是盛康确实也年龄太老了不适合,于是就赏赐了盛家很多的钱财。因为治病用的主药海芙蓉产自钓鱼岛,所以慈禧太后一并就把钓鱼岛也赏赐给了盛家。

有人说你这不是胡说吧?还真不是,目前这个太后赏赐的“证书”,就放在大英博物馆保存着呢,任何人都可以去看。

盛康对留园的贡献,一是增加了东西二部,把冠云峰围入园内;又建了戏台、鸳鸯厅、待云庵等建筑。二是他把刘家之园,改为“留园”。

四、留园在盛宣怀的经营下,声名愈振,成为吴中著名园林。

青出于蓝而更胜于蓝,这句话用在盛宣怀的身上是恰当的。

盛宣怀创造了11项“中国第一”:第一个民用股份制企业轮船招商局;第一个电报局中国电报总局;第一个内河小火轮公司;第一家银行中国通商银行;第一条铁路干线京汉铁路;第一个钢铁联合企业汉冶萍公司;第一所高等师范学堂南洋公学(今交通大学);第一个勘矿公司;第一座公共图书馆;第一所近代大学北洋大学堂(今天津大学);创办了中国红十字会。

盛宣怀一生经历传奇成就非凡,创办的事业涉及了轮船、电报、铁路、钢铁、银行、纺织、教育诸多领域,惠及后世。

这也让盛家成为了中国清末的首富,即便是红顶商人胡雪岩与盛宣怀相比,那也不过是萤火虫与月亮之间的关系。

在盛宣怀的经营下,留园成了“吴下名园之冠”,与苏州拙政园、北京颐和园、承德避暑山庄并称中国四大名园。

盛宣怀的家大业大,他一共有7房妻妾为他生育了8子8女,家中光佣人就有277个;每一房都有管事、跟班、账房,每个孩子都有专职保姆和一班随从。

在盛宣怀当家作主的时候,盛家还出了两位后来名震中国的女佣:一位叫吕葆贞,她是赵一狄赵四小姐的母亲;另一位叫倪桂珍,她是宋家宋美龄兄妹们的母亲。

吕葆贞和倪桂珍并不是普通的丫鬟女佣,她俩都曾受到的教育很好,文化水平在当时很高,所以她们在盛家的地位较高,连盛宣怀对她们都有一定程度的尊敬。

盛宣怀当了邮传部的尚书,手下有一个得力干将赵庆华是邮传部的主事(后出任了北洋政府的交通部次长)。为了笼络赵庆华,盛宣怀就以嫁女儿的隆重礼节,把吕葆贞嫁给了赵庆华。这一嫁不当紧,竟然让盛家与中国北洋时期的首富张作霖家族有了关联。

当时赵庆华还在北京开办了非常著名的“北京香山饭店”,入主北京的张作霖的儿子张学良经常光顾这里,并与赵庆华的大公子、二公子都成了好朋友。在一次舞会上,张学良就与年仅16岁的赵四小姐一见钟情,暗度了陈仓。

年轻时的赵四小姐,别说是张学良这个花花公子,是个男人都会动心的。

1928年赵媞(人称“赵一荻赵四小姐”)成为张学良私人秘书,从此辗辗转转她与张学良甘苦相共72年,还为张学良生下了唯一的长成年的儿子张闾琳。

所以有人说“盛家的佣人之女,都成了北洋首富之张家的话语人”,这话就是说盛家的佣人吕葆贞的。没有盛家,自然就不会有后来的赵四小姐。

倪桂珍十七岁高中毕业后,她在盛宣怀家做了一段时间并不算太长(最迟不超过她生下长女宋霭龄之时)的养娘。也就是这段时间内,她和盛家建立了较好的关系,即使后来倪桂珍离开了盛家,两家还是时常有来往。

更厉害的是,倪桂珍的儿女长大后,还有几个首先都是到盛家谋了份职业:大女儿宋霭龄在盛家当过五小姐盛关颐的家庭教师;儿子宋子文在盛家给盛老四当过秘书,和盛家七小姐还有过一段恋情。

宋家后来因为出了两个总统夫人、一个行政院长,又成了民国的首富,不知道这与盛家又有没有必然的联系呢?

看看,一座留园,竟然联系起来了中国三个不同时期的首富家族!

到了1916年盛宣怀的上海病逝,之后他的灵柩转移到了留园,最后葬到了盛家的祖坟地——无锡的江阴马镇。

临终前,盛宣怀要求在自己的葬礼方面,必须一切从简,僧薄殓。

不过他的夫人庄夫人并没有遵照他的意思去做,而是为他办了极其盛大的葬礼,共耗资30万两白银。在上海,送葬队伍从斜桥弄(吴江路)一直排到外滩,葬礼堪比国葬轰动全国,造成交通拥堵;在苏州,盛家为了办丧事,拓宽修建了留园门口的道路,让盛宣杯的棺木得以入园。

五、盛宣怀把他喜欢的留园交到了第四个儿子盛恩颐手中,盛恩颐成了留园的第五任园主,最后还死在了留园的门房中。

有人问我,为什么盛宣传把留园留给了盛家的老四盛恩颐?

这个问题简单,因为盛老四上面的三个哥哥这时候都已经死了,盛老四已经成了盛老大,是盛家的第一主事人、第一话语人,他掌管着盛宣怀留下的数千万两(银子)庞大的家业。

盛老四盛恩颐,名字是慈禧太后亲自给起的,他的老婆是北洋政府总理孙宝琦家的孙四小姐

民国14年沪宁铁路恢复通车,盛老四盛恩颐和弟弟盛老五盛重颐两兄弟在上海请了一批朋友到苏州“白相”,他们包下北局的新苏台旅馆招待客人。客人们一起出城到留园去吃蟹赏菊,共有100多辆马车排成长龙,领头的马车到了留园门口,最后的马车竟然还没有出阊门(见《豪门旧梦》)。

民国18年3月(1929年)留园第二度被查封(第一次是1912年被民国政府查封),由吴县县政府派员管理,其房屋全部为第16旅旅部“借用”。

不过盛家还是很厉害的,盛五小姐与宋霭龄和宋美龄都是闺蜜,经过她向宋美龄求情,于是民国政府于1931年10月把留园再度发还盛家。

日军于1937年占领苏州后,盛家的人都跟着盛老四去了上海的租界,留园就雇人看管,最初一切还好。 但是后来,大部分留园被日军饲养军马,园中精美的明清家具,都被日寇劫掠一空、装船运去了日本。

后来留园养马的人成了国民党的部队,园中马粪积厚二三尺,破壁颓垣到处一片瓦砾,只有园东盛宅厅堂框架尚存。读书斋、揖峰轩一带,都已成为乞丐难民栖宿处。

解放后,盛老四因为交不起房租税,就把留园捐献给国家,他自己只勉强保留下来了几间盛家的祠堂,作为栖身之所。

留园1954年经苏州市人民政府整修后重新开放。那时候,游客总能看见留园门房里有一位前朝的老者,“相貌清瘦,穿件半旧的蓝绸长衫,坐在张旧藤椅里,身旁是一只游客进门时扔竹签用的木箱”(见《豪门旧梦》),他就是盛家的第三代曾经的当家人、上海、苏州人称“盛老四”的盛恩颐。

1958年盛恩颐因脑溢血,贫病交加中孤独地死在了留园的门房里,死后3天才被人发现。

留园游玩指南

地理位置

留园位于江苏省苏州市姑苏区留园路338号,南临留园路,北至半边街,东邻市汽车客运集团有限公司,西为绣花弄。

门票价格

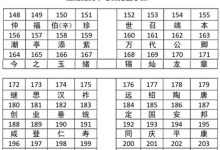

旺季

门票价格:55元/人次

时间:4月、5月、7月、8月、9月、10月

淡季

门票价格:45元/人次

时间:1月、2月、3月、6月、11月、12月

优惠政策公示

1.中华人民共和国现役军人凭军人证等有效证件、军队离退休干部凭离退休干部证免费入园。

2.残疾人员凭《残疾证》免费入园,重度残疾人员需要陪护的,可由一名陪护人员免费陪同入园。

3.70周岁(含70周岁)以上老人,凭有效居民身份证或《高龄证》免费入园。

4.身高1.4米(含1.4米)以下儿童,免费入园。

5.6周岁(含6周岁)以下儿童,凭有效证件,免费入园。

6.6周岁(不含6周岁)~18周岁(含18周岁)未成年人、全日制大学本科及以下学历在校学生凭居民身份证或学生证等有效证件实行半价优惠。

7.60周岁(含60周岁)~70周岁(不含70周岁)老人,凭有效居民身份证或《老年人优待证》实行半价优惠。

8.法律、法规规定的其他门票价格优惠政策。

交通信息

公交

留园站:34路、317路、933路、游1路、高峰24号(姑苏旅游专线1号)、好行1号线、夜专2路、夜专4路(下车即达)

金阊实验小学站:7路、34路、304路、317路、318路、406路、415路、522路、921路、949路、970路、980路、9037路、夜5路(下车后沿广济南路向南走30米至留园路后向西走约300米)

轨道交通

苏州轨道交通2号线石路站1号口出站,沿广济南路向北走50米至留园路后向西走约300米。

评论前必须登录!

注册